Column

コラム

2024年新築分譲住宅の購入するなら知っておくべき補助金やお得になる制度

補助金や制度2024/06/11

【2024.6月更新】

マイホームの購入にあたり、みなさんの悩みの種となっているのが「お金」の問題ではないでしょうか。受けられる補助金・助成金、税金優遇制度があれば最大限利用したいものです。この記事では、2024年の最新情報をまとめてご紹介します。

新築一戸建て・建売住宅を検討している人は、税金の軽減措置や給付金を受け取れる制度などがありますのでぜひ参考にしてみてください。

【2024年】新築住宅購入を対象とした補助金・助成金制度一覧

1)住宅省エネキャンペーン2024

1-1. 子育てエコホーム支援事業

1-2. 給湯省エネ2024事業

2)ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

3)【フラット35】

3-1. 【フラット35】S(ZEH)、【フラット35】S(金利A、金利B)

3-2.【フラット35】S子育てプラスが新登場

4)住宅ローン減税・控除

4-1. 長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅

4-2. その他住宅

5)贈与税の非課税枠拡張

6)新築住宅に係る住宅の減税措置延長(固定資産税)

7)結婚新生活支援事業補助金

8)多子世帯・三世代同居等推進支援事業

9)2024年 未定または終了した事業

2024年度は「子育て・若者世帯」や「省エネ」がキーワード

不動産価格は上昇傾向が続いており、住宅購入者にとって購入しづらい状況が続いています。そんななか政府は、物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯に支援する制度や、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、家庭部門の省エネを積極的に推進するため、省エネや断熱性能等が高い住宅に優遇措置を追加・継続して支援を拡大しています。

1)住宅省エネキャンペーン2024

「住宅省エネ2024キャンペーン」は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、家庭部門の省エネを積極的に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入などの住宅省エネ化を支援する新たに創設された4つの補助事業の総称です。

ここでは新築住宅購入が対象の事業をピックアップしてご紹介します。

1-1.子育てエコホーム支援事業

子育て世帯または若者夫婦世帯を対象に、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入について最大100万円補助するものです。昨年までの「こどもエコすまい支援事業」の後継事業として、2024年も実施されます。

▼補助対象

子育て世帯または若者夫婦世帯。

・子育て世帯…申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(平成17年4月2日以降出産)。

・若者夫婦世帯とは…申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下である世帯(昭和58年4月2日以降出生)。

▼新築住宅の補助対象と補助額はこちら

・高い省エネ性能を有する注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入対象です。

・エコホーム支援事業と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(居住)する方。

| 対象住宅 (延べ面積は、50㎡以上240㎡以下) |

補助額 ※ |

|

長期優良住宅 |

100万円/戸 |

|

ZEH住宅 |

80万円/戸 |

※ただし、以下の(i)かつ(ii)に該当する区域に立地している住宅は補助額が原則半額となります。

(i) 市街化調整区域

(i) 市街化調整区域土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る

長期優良住宅の場合50万円/戸、ZEH住宅の場合40万円/戸とします。

エルハウジングは2023年から継続し、エコホーム支援事業に登録しています。

今回、補助対象の長期優良住宅やZEH住宅などは補助金を受けられるだけでなく、下記でも紹介する税金やローン金利の優遇も受けられます。是非、検討してみて下さい。

≫さらに詳しく「子育てエコホーム支援事業」を知りたい方はこちら

1-2. 給湯省エネ2024事業

2023年に継続して2024年も実施されます。「給湯省エネ事業」は、エコキュートやエネファームなどの高効率給湯器の設置に対して、1台あたり8~20万円の補助金が受けられる制度です。

ただし、台数制限があり、一戸建てはいずれか2台まで、マンションなどの共同住宅はいずれか1台までとなっています。既存の電気温水器と蓄熱暖房機を撤去した時にも補助金を受けることができます。

これからエコキュートを交換する予定の方やオール電化住宅の建築を検討中の方は要チェックです。

2)ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

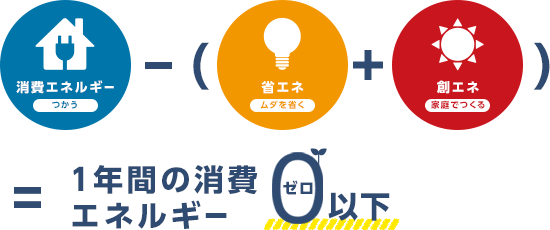

ZEH = ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略です。

ZEHは快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅の一次消費エネルギー量が正味で概ねゼロ以下となる住宅のことを言います。

要件を満たす住宅を、ZEHビルダーまたはプランナーとして登録されている施工会社が新築するとZEH補助金を受け取ることが可能な経済産業省・環境省による補助金制度です。(エルハウジングはZEHビルダーに登録しています。)

2024年度では、「ZEH支援事業」に55万円/戸+α、「ZEH+支援事業」に100万円/戸+αの補助が受けられます。

2023年度では、新築住宅においては「ZEH支援事業」に55万円/戸、「次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業」に100万円/戸、「次世代HEMS実証事業」に112万円/戸の3つの事業が展開されていましたが、2024年度の【ZEH支援事業】では、「ZEH+」においては、断熱等性能等級6以上の外皮強化に25万円/戸が追加補助されます。「次世代ZEH+(注文・建売・TPO)実証事業」と「次世代HEMS実証事業」は補助がないので、注意が必要です。

これから新築住宅の購入や住宅を建築される予定の方は、このZEH補助金について知っておくと良いでしょう。

≫さらに詳しく「ZEHの住宅性能や補助金・助成金制度」を知りたい方はこちら

≫参照 SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業 令和6年度戸建ZEH」

3)【フラット35】

【フラット35】とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。

お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設資金・購入資金または中古住宅の購入資金にご利用できます。

エルハウジングでは【フラット35】の基準を満たした住宅を施工しており、たくさんのお客様に【フラット35】をご利用いただいていおります。

ご利用には別途指定検査機関による「設計審査」「適合証明書」の交付が必要になります。

(※別途申請手数料要)

3-1. 【フラット35】S(ZEH)、【フラット35】S(金利A、金利B)

【フラット35】の内、機構が認める質の高い住宅に対して融資金利を優遇する制度です。

▽金利引き下げメニュー(2024年3月31日までの申込受付分に適用)

| 対象 | 期間 | 金利引き下げ幅 |

| 【フラット35】S(ZEH) | 当初5年間 | 年▲0.75% |

| 【フラット35】S(ZEH)と長期優良住宅の併用で | 当初5年間 | 年▲1.0% |

| 【フラット35】S(金利A) | 当初5年間 | 年▲0.5% |

| 【フラット35】S(金利B) | 当初5年間 |

年▲0.25% |

3-2.子育てプラスが新登場

2024年2月に子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラスが新登場しました。子どもの人数に応じて引き下げる子育てに関するメニューが新設され、2024年2月13日以降の資金受取分から適用となります。

子育て世帯または若年夫婦世帯に対して、全国一律で子どもの人数などに応じて一定期間借入金利を引き下げる制度で、【フラット35】【フラット20】【フラット50】買取型と、保証型U-80/U-90をご利用いただけます。【フラット35】Sや地域連携型などの、他の金利引き下げメニューとも併用可能です。

▽新しいポイント制度の仕組み

●お子様の人数や住宅の性能などに応じて金利引下げポイントが加算されます。

●1ポイントで5年間 年利-0.25%の金利引下げとなります。年利最大1%の上限のため、4ポイント以上の場合は6年目から5年間の金利引下げ適用になります。

●【フラット35】子育てプラスを利用しない場合は、4ポイント(当初5年間-年1%)が上限です。

つまり、「家族構成に関するメニュー」の適用はなしに当てはまる18歳未満のお子様がいない40歳以上のご夫婦の場合、4ポイント(当初5年間年利-1.0%)が上限です。※例5を参照

≫合わせて読みたい「【フラット35】子育てプラスを使ってどれだけお得になる?」

4)住宅ローン減税・控除

個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たす場合に、所得税の控除を受けられる制度です。正式名称は、「住宅借入金など特別控除」といいます。

住宅ローンを組んでマイホームの新築・取得・増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。ただし、13年間の控除を受けられる対象者には条件があります。

控除を利用することにより、返済費用の負担を軽減できます。税制改正により、住宅ローン減税は2024年(令和6年)12月31日までの延長が決定しました。ただし、2024年1月以降は、新築住宅で住宅ローン減税を受ける際は「省エネ性能が必須」となりました。

4-1. 長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅

▼2024年1月以降の新築住宅の住宅ローン減税

●支援対象:認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の新築

●控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大13年間)

●借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年度(令和6年)に入居する場合には、令和4~5年入居の水準を維持し、子育て世代の住宅取得を支援します。

●新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大13年間)

| 対象の住宅 |

借入限度額 | |

| 2024年度(令和6年)入居 | 2025年度(令和7年)入居 | |

|

認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |

子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円 その他の世帯:4,500万円 |

4,500万円 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円 その他の世帯:3,500万円 |

3,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円 その他の世帯:3,000万円 |

3,000万円 |

| その他の住宅 (省エネ基準を満たさない) |

0円 ※2023年12月31日までに建築確認を受けているものは借入限度額2,000万円・控除期間10年 |

|

つまり2024・2025年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方は、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。

4-2. その他の住宅

2024年~2025年度(令和6年・7年)に省エネ基準に満たない住宅に入居する場合は、以下の要件を満たしていれば、借入限度額2,000万円・控除期間10年として、住宅ローン減税の適用を受けることが可能です。

▼一般住宅

●2023年12月31日までに建築確認を受けているものであること

●2024年6月30日までに建築されたものであること

●借入限度額:2,000万円

●控除期間:10年

住宅ローン減税は家計にとってメリットがありますが、条件を満たさなければ適用されません。常に最新情報をチェックして、ご自身が購入予定の物件の「省エネ性能」や「建築確認の日」も併せてご確認ください。

≫合わせて読みたい「2024年版 住宅ローン減税」

5)贈与性の非課税枠拡張

住宅取得など資金に関する贈与税の非課税措置などが3年間延長されました。

父母や祖父母などの直系の親族から、子や孫に住宅取得資金などを贈与する場合、そのうち一定金額について贈与税が非課税になる特例です。

通常、親などから贈与を受けると、基礎控除(年に110万円)を超える部分について贈与税が課税されますが、住宅取得資金などの非課税の特例を利用すれば軽減できます。

ただし、ここでも省エネ性能の高い住宅とその他の住宅とでは、非課税限度枠に差が付けられています。

▼住宅取得資金等の贈与税の軽減の概要

| 住宅取得等に係る契約の締結日 | 2024年1月1日~2026年12月31日 |

| 質の高い住宅 | 1,000万円 |

| その他の住宅 | 500万円 |

▼床面積要件

50㎡以上

※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。

▼非課税枠の併用

・暦年課税の非課税枠(110万円まで)との併用可

・相続時精算課税の非課税枠(2,500万円まで)との併用可

通常、直系の親族からの贈与にも基礎控除額である110万円を超えた金額には贈与税が課せられますが、住宅取得資金等の非課税の特例を利用すれば軽減できます。2024年度では、特例の非課税枠は質の高い住宅で1,000万円、それ以外の住宅でも500万円です。基礎控除額と併用すれば最大1,110万円までが非課税になります。

参照:国土交通省「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~」

6)新築住宅に係る住宅の減税措置延長(固定資産税)

新築住宅に係る固定資産税の減額措置が、2026年(令和8年)3月31日まで2年間延長となりました。

▼固定資産税の特例措置の内容

| 新築住宅に係る税額の減額措置 | |

| 戸建て | 3年間 税額1/2を減額 |

| マンション | 5年間 税額1/2を減額 |

住宅用地など土地に関する固定資産税の負担調整措置および条例減額制度は2029年(令和11年)3月31日まで2年間延長となりました。

また、「認定住宅等の新築をした場合の所得税額の特別控除」「工事請負契約書および不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置」「登録免許税の軽減」「不動産取得税の軽減」など、住宅の購入はもちろん、買い替えや持ち家のリフォームなど、多岐にわたる減税制度が、2023年に引き続き延長・実施されます。

制度をうまく活用して、新築住宅を購入しましょう。

出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要 (18P参照)」

7)結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯に対して最大60万円を支給する国の助成金制度です。結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して新居の家賃や引越費用等を補助します。

京都府では「新婚世帯スタートアップ支援事業」として市町村と協働して実施しています。

補助金を申請する年度において、新婚世帯を対象に新規住宅購入に要する費用、引っ越しに要する費用などを補助する事業です。新規賃貸住宅に係る家賃なども対象です。

残念ながら人口が多い京都市での新婚世帯向けの住宅購入に関する助成制度はありませんが、新婚世帯で京都府内に転居・新築購入を予定されている方は確認しておくといいでしょう。

▼対象者

補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯で、夫婦双方が府税の滞納がなく、かつ以下の世帯類型のいずれかに該当する世帯

・世帯類型(1):夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満の世帯

・世帯類型(2):夫婦の双方または一方が39歳以下かつ世帯所得500万円未満の世帯(世帯類型(1)に該当するものを除く。)

▼補助対象経費

・新規の住宅購入に要する費用

・新規の住宅賃借に係る賃料、共益費、仲介手数料に要する費用

・引越に要する費用(ただし、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る)

▼2024年4月現在 受付中の市町村

・京都府宮津市

・京都府京丹後市

・京都府舞鶴市

・京都府綾部市

・京都府亀岡市

・京都府南丹市

・京都府宇治市

・京都府船井郡京丹波町

・京都府綴喜郡宇治田原

・京都府相楽郡笠置町

〈参照〉京都府HP「結婚・子育て応援住宅総合支援事業について」

すでに受付を終了している市町村もございます。制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。また、実施市町村ごとに内容が異なりますので、詳細は市町村担当窓口までお問い合わせください。

≫さらに詳しく「【京都府】新婚世帯スタートアップ支援事業」を知りたい方はこちら

8)多子世帯・三世代同居等推進支援事業

京都府では、3人以上の子ども(妊娠中を含む)がいる世帯や親子・祖父母が同居または直線距離2キロメートル以内に居住する場合の住宅購入を支援する「多子世帯・三世代同居など推進支援事業」を市町村と協働して実施しています。

定住促進および少子化対策を図るため、多子世帯および三世代同居・近居世帯を対象に、住宅リフォームに要する費用を最大100万円、住宅確保に係る仲介手数料に要する費用を最大40万円、住宅賃借に係る仲介手数料に要する費用を最大5万円まで補助します。京都府外からの移住者が属する世帯については、補助金が2倍になる市町村もあります。

▼対象者

以下の世帯で、世帯の全員(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む)が府税の滞納がなく、かつ子どもの親権者の年収の合算額が約750万円未満の世帯

●多子世帯

3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子を含む。以下、同じ)が属する世帯

●三世代同居世帯

補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯

●三世代近居世帯

補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行ったもののうち、以下のいずれかに該当する世帯

(1)親子と祖父母が、それぞれの住宅の間の直線距離2キロメートル以内に居住すること

(2)住所変更前において、異なる市町村に居住する親子と祖父母が同一市町村内に居住すること

▼2024年4月現在 住宅購入に関する補助を行っている市町村

・京都府丹後市

・京都府綾部市

・京都府亀岡市

・京都府宇治市

・京都府城陽市

・京都府久世郡久御山町

・京都府相楽郡笠置町

・京都府相楽郡和束町

〈参照〉京都府HP「結婚・子育て応援住宅総合支援事業について」

制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。また、実施市町村ごとに内容が異なりますので、詳細は市町村担当窓口までお問い合わせください。

一時的な居住ではなく、あくまで定住や子育て世帯などが行う住宅のリフォームなどに必要な経費や住宅購入に必要な仲介手数料を予算の範囲内で補助するものであり、すべてのリフォーム工事や新築購入が該当するわけではありません。

≫さらに詳しく「【京都府】三世帯家族は住宅購入補助金が受け取れます。」はこちら

9)2024年 未定または終了した事業

地域型住宅グリーン化事業

平成28年頃から始まった「地域型住宅グリーン化事業」は、高い省エネルギー性や耐久性を持つ木造住宅の購入を対象にした国土交通省による補助金制度です。2024年度(令和6年)の実施予定はありません。

しかし、2025年度(令和7年)以降の実施は未定です。

注意点

初年度は確定申告が必要

購入予定の物件が補助金・助成金制度の条件を満たしたとしても、漫然と減税が受けられるわけではなく、確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の源泉徴収で減税が受けられますが、初年度はご自身で確定申告を行ってください。

まとめ

高い性能の住宅は建築費用がかさみ、新築購入のハードルが上がりそうですが、認定住宅や省エネ性能の高い住宅、断熱性能の高い住宅あるいはバリアフリー性能の高い住宅など、補助金を受けられるだけでなく、住宅ローン減税や贈与税非課税枠の拡大などの優遇措置がありますので、住宅購入時にはぜひご検討ください。

特に、子育て家族や若い世帯など、年収と住宅ローン返済のバランスをよく考えて、上手に住宅購入をしていただきたいと思います。

活用できる制度は適用を受け、少しでも家計の負担を減らしましょう。

※こちらの記事は令和6年3 月現在の情報をもとにしてます。

![]() 「

補助金や制度 」の最新記事

「

補助金や制度 」の最新記事